作者:許添財、陳世憲

疫情再起,經濟韌性有別,復甦分歧,部分商業服務業持續衰退,唯進入第四季後降勢可漸趨緩。

病毒變種,不確定性風險高,救衰可採精進精準之「制定政策」(tailor policy)作為,兼顧防疫與創造「替代移動性」(alternative mobility)功能。

壹、 綜合分析與預測

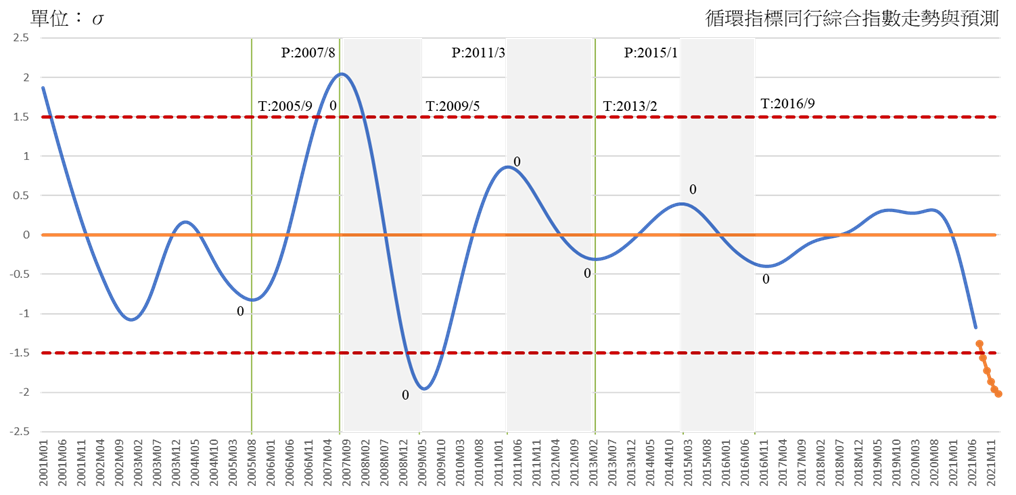

財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute(簡稱「商研院CDRI」)商業服務業景氣循環同行指標綜合指數(Coincidental Cyclical Composite Index for Service Industry,簡稱CCCIS)於2021年7月降為-1.18個標準差,若無改善,預測到2022年1月會持續降為 -2.02個標準差。這是首次低於2009年6月曾經出現的-1.95個標準差,成為2008年金融海嘯以來的最低谷。意即如無改善,國內受到疫情衝擊的商業服務業景氣將比金融海嘯時期低迷,顯示因疫情再起,國內防疫三級警戒的衝擊相當嚴重。(註:依據本指標系統的歷史經驗,標準化循環綜合指數的變動,若介於0與負1.5個標準差之間,表示景氣遲緩或衰退;若逾負的1.5個標準差以下,就會蕭條。)

CCCIS從2020年7月的0.32個標準差開始止升轉降,於今年1月見負,一路下滑至今年7月 -1.18個標準差。顯示商業服務業景氣近年來的遲緩走勢於今年因疫情再起而急速見衰。(參見下圖一《景氣循環同行綜合指數趨勢與預測》,與文後附表《台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數》)

圖一、景氣循環同行綜合指數趨勢與預測

資料來源:商研院景氣預測小組

疫情衝擊使2020年的景氣復甦出現不同部門與產業間的分歧。今年疫情再起,更使曾受疫情嚴重衝擊者,再雪上加霜,二度重創。

依據行政院主計總處發佈,今年上半年經濟成長率高達8.34%。唯其中不同部門與產業別的成長率與貢獻度卻差異極大。

依部門別,主要動能是淨輸出,成長43.25%,貢獻度5.64%。其次是民間投資,成長率15.57%,貢獻度3.02%。

其餘部門均呈現遲滯或衰退現象。民間消費與政府消費只分別貢獻0.48%與0.44%。政府、公營事業與存貨投資貢獻度均見負,分別為 -0.2%、-0.05%與 -0.64%。

表二 2021年上半年部門別經濟成長率與貢獻度

單位:新台幣百萬元,%

|

|

國內生產毛額

(GDP)

|

民間消費

|

政府消費

|

民間投資

|

政府投資

|

公營事業

投資

|

存貨變動

|

淨輸出

|

|

2020H1

|

9,369,088

|

4,640,230

|

1,221,649

|

1,815,806

|

240,755

|

113,600

|

90,484

|

1,221,822

|

|

2021H1

|

10,150,488

|

4,684,754

|

1,263,279

|

2,098,593

|

222,107

|

108,861

|

30,711

|

1,750,244

|

|

成長率

|

8.34

|

0.96

|

3.41

|

15.57

|

-7.75

|

-4.17

|

-66.06

|

43.25

|

|

貢獻度

|

8.34

|

0.48

|

0.44

|

3.02

|

-0.20

|

-0.05

|

-0.64

|

5.64

|

資料來源:行政院主計總處,商研院景氣預測小組計算。

再依產業別,主要動能是工業,成長率14.84%,貢獻度5.51%; 服務業,成長率5.07%,貢獻度3.1%;農業成長與貢獻均見負。

部門別與產業別交叉檢視,可發現疫情衝擊下,民間企業投資、生產製造、出口偏旺,而服務消費內需偏弱,所形成的外熱內冷,嚴重不均衡現象。

表三 2021年上半年產業別經濟成長率與貢獻度

單位:新台幣百萬元,%

|

|

國內生產毛額

(GDP)

|

農業

|

工業

|

服務業

|

|

2020H1

|

9,369,088

|

183,723

|

3,476,911

|

5,736,404

|

|

2021H1

|

10,150,488

|

179,432

|

3,993,032

|

6,026,971

|

|

成長率

|

8.34

|

-2.34

|

14.84

|

5.07

|

|

貢獻度

|

8.34

|

-0.05

|

5.51

|

3.10

|

資料來源:行政院主計總處,商研院景氣預測小組計算。

貳、 景氣循環趨勢

本景氣循環綜合指數系統的編製,依景氣循環學研究,將各相關經濟指標做時間數列分析,並篩選出具有景氣循環意義與循環相關穩定性者,依其轉折點出現時序規律,再經統計相關分析與檢定,分類為領先指標、同行指標與落後指標。經測驗證明,各同行指標的循環趨勢綜合指數與GDP的循環趨勢形成高度相關,進而發現,領先指標綜合指數推估的同行指標綜合指數預測值,可做為預見GDP變動走勢,並可提供景氣對策相關作為之參考。

經濟指標時間數列的景氣循環趨勢圍繞長期趨勢上下波動,以長期趨勢值為100,循環趨勢值大於100為復甦或繁榮階段;低於100為衰退或蕭條階段。

標準化過的指標循環趨勢值(以標準差單位表示)加總成為綜合指數,並圍繞著標準差為0的長期趨勢值上下波動。

本循環指標系統的領先與同行綜合指數曲線如下圖二。

經驗證,本系統的領先指標對同行指標在過去歷次景氣循環過程中均呈現系統性、一致性、相對穩定性的領先「規則性」。唯在去(2020)年開始的復甦期裡,出現兩者逆行的特殊現象。同行指數在去年3月反常率先領先指數2個月出現底谷,卻於4個月後的2020年7月忽見高峰,接著一路下滑。而領先指數則自去年5月出現底谷後,迄今仍續上升中。箇中原因不難從前文所述,因疫情嚴重干擾導致的特殊「不均衡復甦」得到解釋,容後續再觀察研究。

圖二、循環領先與同行綜合指數走勢

資料來源:商業發展研究院景氣循環預測小組

(一) 領先指標系列

1. 運輸及倉儲業實質GDP

本指標景氣循環趨勢值於2020年9月出現底谷,其指數為97.13,接著上升至今年7月(推估值)的98.7。顯見,雖走勢回升中,但仍低於長期趨勢水準。

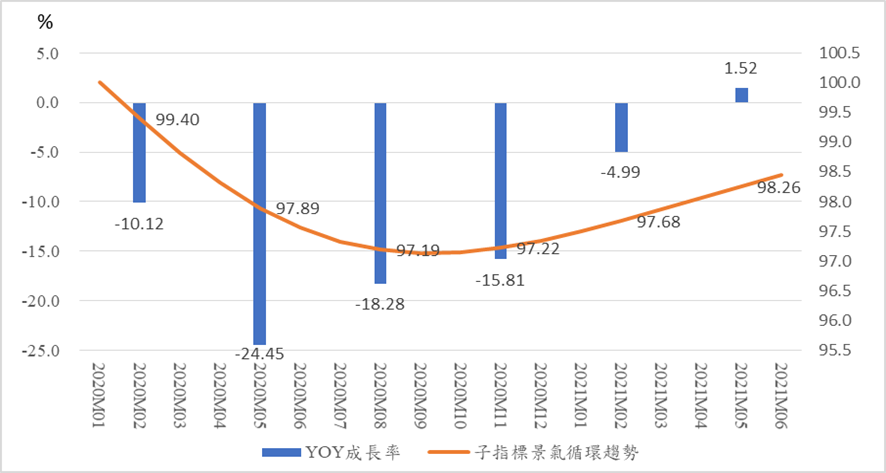

另依實際GDP值計算2020年迄今各季一直呈現負成長,直到今年第二季才轉為正的1.52%。(註:與去年同期相比計算的年成長率雖可粗略得知變動趨勢,但無法正確認知景氣循環趨勢。)

圖三、運輸倉儲GDP年成長率與景氣循環趨勢,2020Q1~2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

2. 民間實質固定資本形成

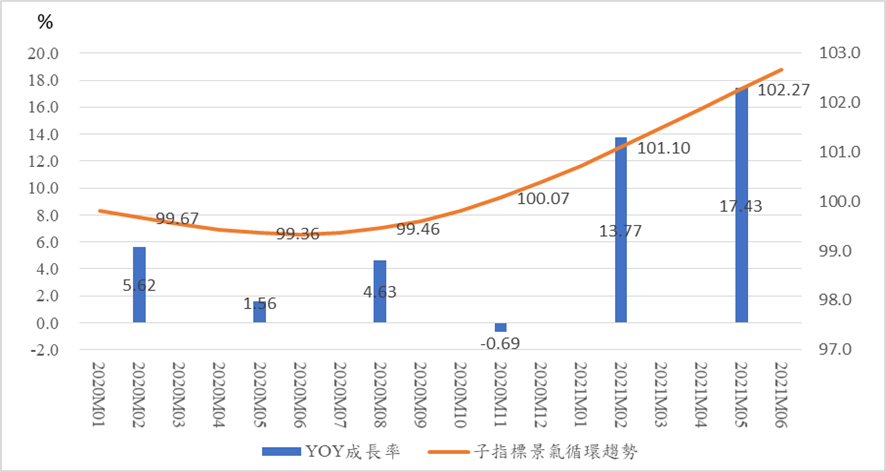

本指標循環趨勢值於2020年6月出現底谷,指數為99.34,接著於同年11月超過長期趨勢值的100,於今年7月(推估值)來到103.07,顯示走過2020年上半年短暫停滯後,正強勁地復甦當中。

另依其實際值計算的年成長率除了去年第四季為 -0.69%以外,其餘2020年迄今各季均為正成長,尤為甚者,今年Q1與Q2分別高達13.77%與17.43%。

圖四、民間實質固定資本形成年成長率與循環趨勢,2020Q1~2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

3. 服務貿易收支淨額

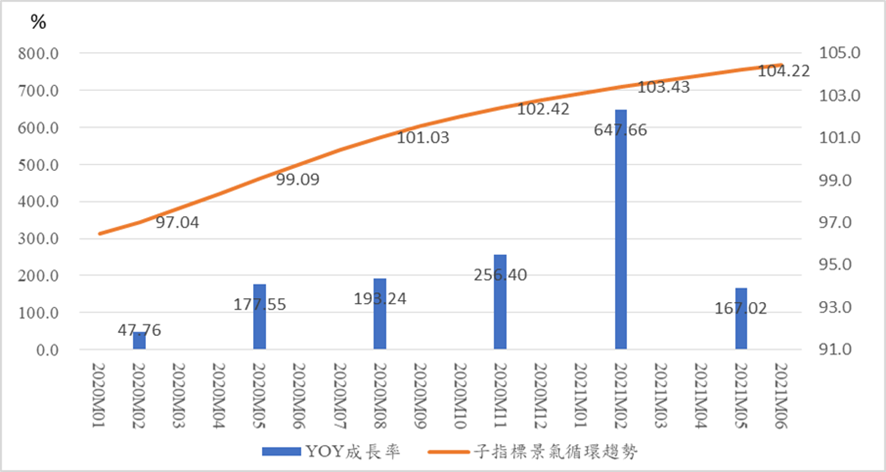

本指標循環趨勢於2019年9月出現底谷,指數為95.4,接著一路上升,於2020年7月達到長期趨勢水準,指數為100.4,並於2021年7月(推估)高達104.7。顯示長期呈現逆差的服務貿易,在2020年國際因疫情而阻斷國際旅遊為主的相互流動後,反而使我國的服務貿易收支淨額大幅改善,並且於去年第二季開始轉為歷史難得一見的貿易順差。今年上半年的服務貿易收支淨額高達53.22億美元,年成長率為1235%。

圖五、服務貿易收支淨額年成長率與循環趨勢,2020Q1~2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

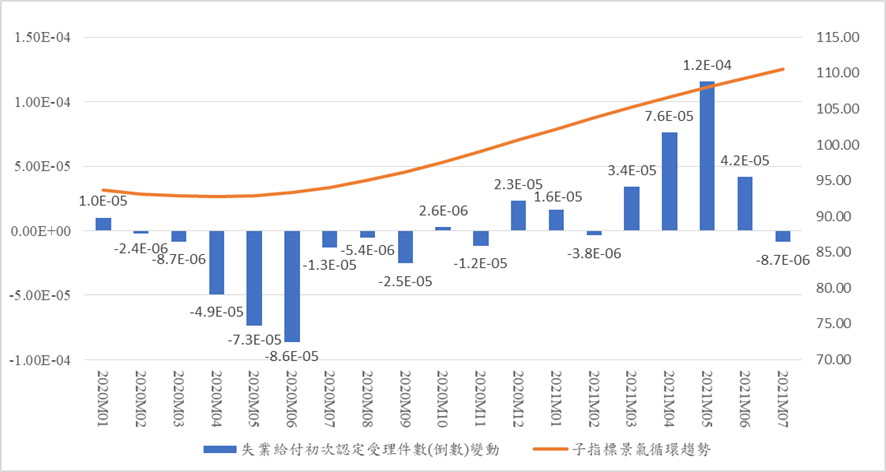

4. 失業給付初次認定受理件數(倒置)

本指標景氣循環趨勢於2020年4月出現底谷,指數為92.73,接著一路上升,於2020年12月超過長期趨勢值100,於今年7月來到110.52,顯示就業需求因台商回流大量投資而快速復甦,失業率的領先指標初次申請失業給付的人數大幅降低。這屬於整體經濟層面的指標,顯然主要不是服務業可能有的現象,由下述商業服務業僱員淨進入率的惡化可知。

圖六、失業給付初次認定受理件數(倒數)年成長率與循環趨勢2020年1月~2021年7月

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

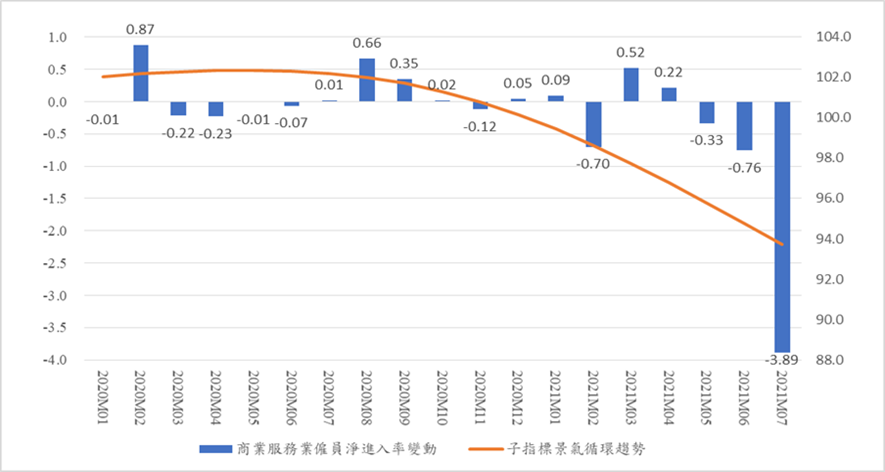

5. 商業服務業僱員淨進入率

本指標循環趨勢於2020年5月到達高峰,指數為102.35,接著一路下滑,今年開始低於長期趨勢水準,於7月來到93.72。顯示服務業就業需求受到疫情嚴重衝擊,與製造業榮景走勢相反。本指標實際值的變動亦明顯呈現波動向下的走勢。

圖七、商業服務業僱員淨進入率年變動與循環趨勢,2020年1月~2021年7月

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

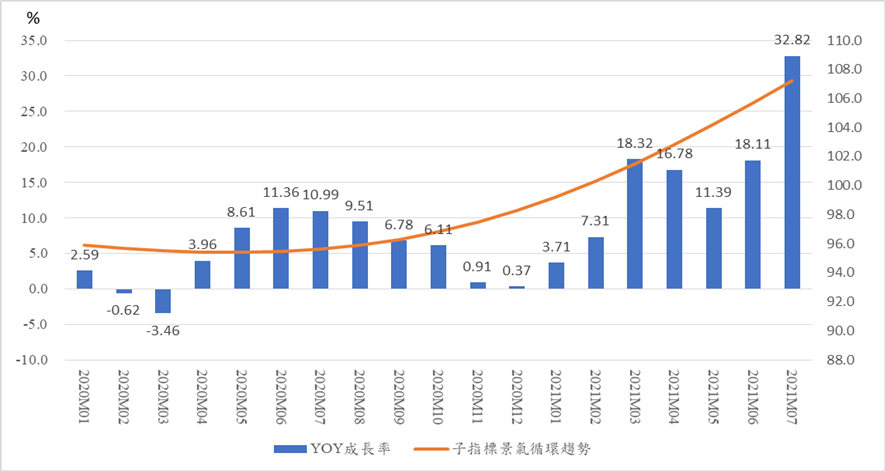

6. 商業服務業股價指數

本指標循環趨勢於2020年5月出現底谷,指數為95.4,接著一路上升,於今年2月超過長期趨勢水準,於今年7月來到107.23,反應今年以來,我國一般股市的繁榮景象,尤其配合疫情對生活、工作與交易方式的改變,加速了數位化與智慧化產銷的發展,更有助於商業服務業的投資與發展,進而又使相關的商業服務業股市看好。

另見實際股價指數的年成長率,於今年3月開始均見兩位數的成長,今年7月與8月更分別達32.82%與48.42%。

圖八、商業服務業股價指數年成長率與循環趨勢,2020年1月~2021年8月

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

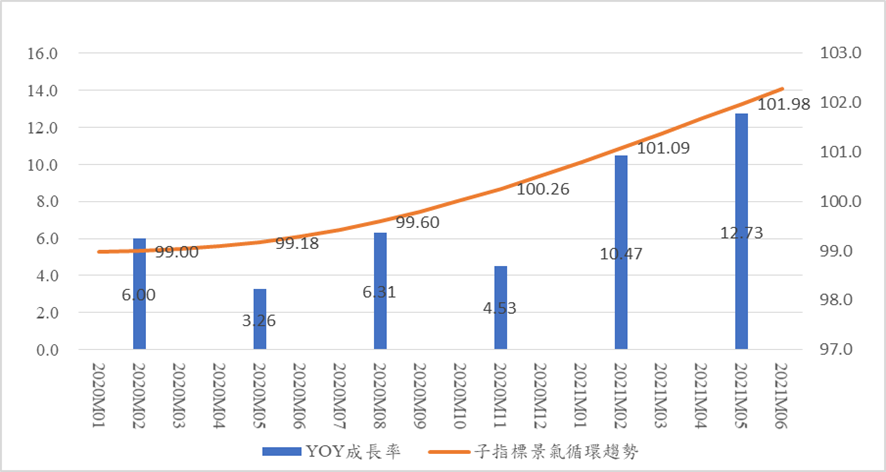

7. 金融及保險業實質GDP

本指標循環趨勢於2020年底出現底谷,指數為99.98,接著一路上升,於2021年7月來到102.58,顯示景氣正些微上升中。

另見本指標實際值的年成長率,去年以來一直維持正成長,成長率於今年第一季與第二季更高達10.47%與12.73%。正的年成長率變化與向上循環趨勢一致,循環趨勢卻未超出長期趨勢太多,隱含著本指標的長期趨勢走勢較陡,亦即結構性改變幅度較大。

圖九、金融及保險業實質GDP年成長率與循環趨勢,2020Q1~2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

(二) 同行指標系列

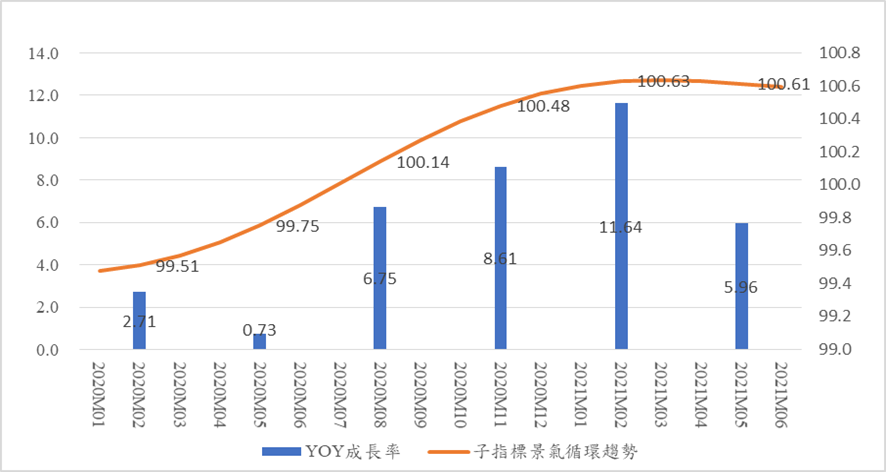

1. 批發及零售業實質GDP

本指標循環趨勢於2019年12月出現谷底,指數為99.47,經一年緩慢的回升,於今(2021)年3月來到100.64,卻又於第二季出現轉降,指數為100.58。顯示景氣循環趨勢在長期趨勢水平線旁徘徊,並無大幅波動。

另見實際值年成長率,去年迄今每季仍見正成長,唯高低波動較大。今年第一季為11.65%,第二季卻降為5.96%。

圖十、批發及零售業實質GDP年成長率與循環趨勢,2020Q1~2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

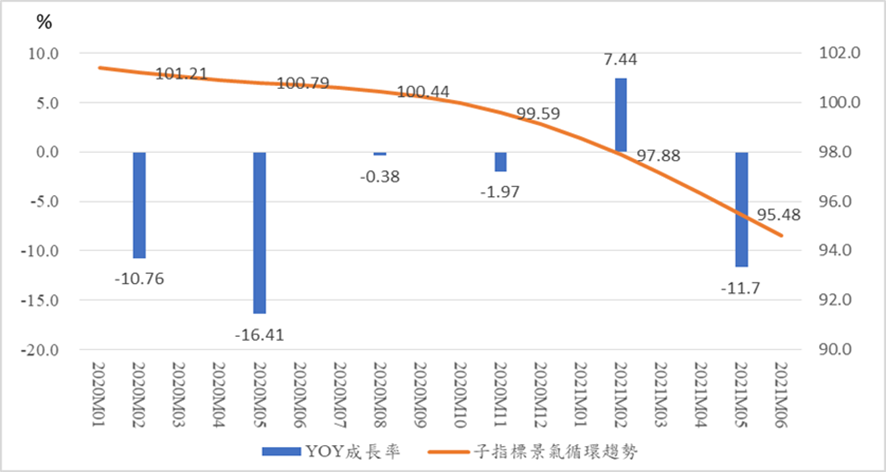

2. 住宿餐飲業實質GDP

本行業顯示受到疫情較大衝擊,本指標循環趨勢於2019年6月出現高峰,指數為102.5,接著一路下滑,於去年第四季低於長期值,到今年7月已降為93.8。另見實際值年成長率,自去年以來各季除了今年第一季成長7.44%以外,均見負成長,去年第一季負10.76%,第二季負16.41%,今年第二季負11.7%。

圖十一、住宿餐飲業實質GDP年成長率與循環趨勢,2020Q1~2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

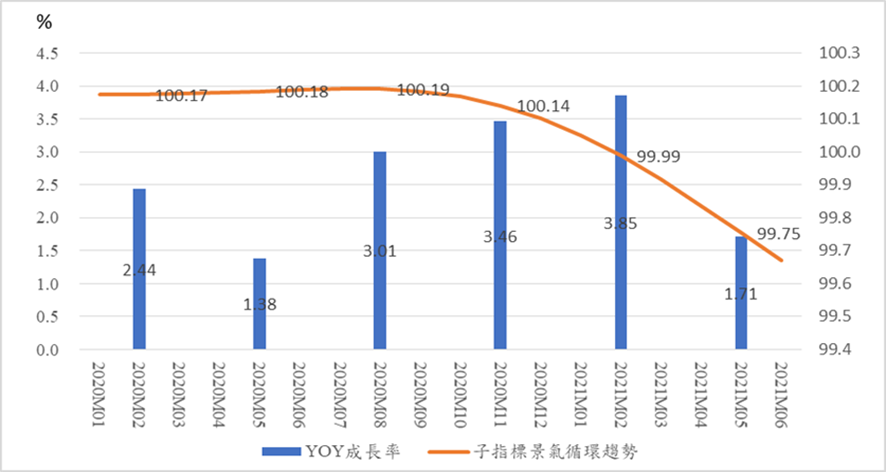

3. 實質不動產及住宅服務業GDP

本指標循環趨勢長期微幅波動,指數於去年7月出現高峰,指數為100.19接著微微下降,到今年7月(推估)來到99.59。另見年成長率,自去年以來各季均見正成長,唯幅度並不大,最高的是今年第一季的3.85%,第二季又降為1.71%。

圖十二、實質不動產及住宅服務業GDP年成長率與循環趨勢,2020Q1 ~ 2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

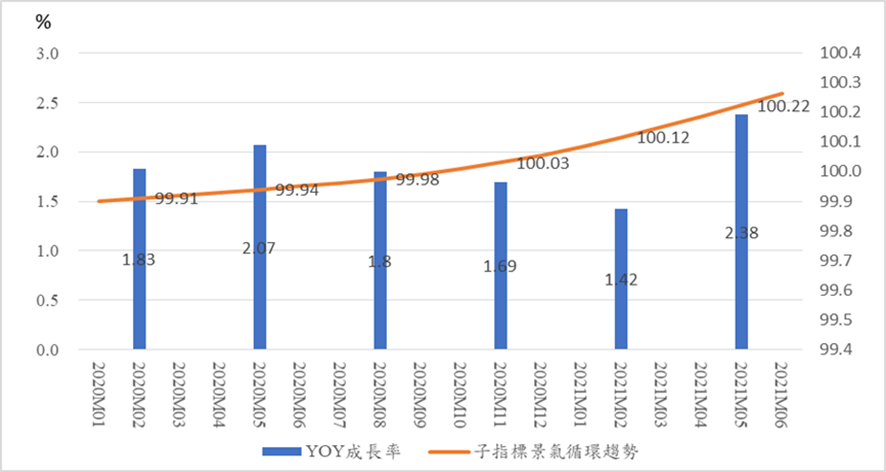

4. 住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費

本指標循環趨勢長期波動不大,於2019年6月出現底谷,指數為99.86,接著一路上升,但幅度微小,於今年7月(推估)來到100.3。另見年成長率,自2020年以來,各季均見正成長,但幅度不大,最低是今年第一季的1.48%,最高是今年第二季的2.38%。

圖十三、住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費,2020Q1 ~ 2021Q2

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

5. 服務業受僱員工人數

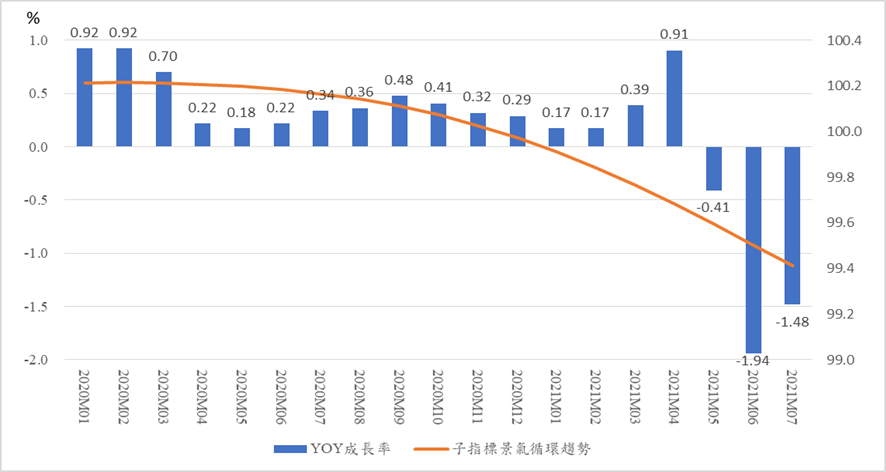

本指標循環趨勢於去年2月出現高峰,指數為100.21,接著一路下滑,到今年7月為99.41。顯示下降幅度微小,但降速在今年略有加大。另見年成長率,去年直到今年4月均見正成長,但成長有限最高月份不及1%,今年5月開始負成長,成長率 -0.41%, 6月與7月更分別為-1.94%與1.48%。服務業人數在今年第二季負成長,表示受到疫情再起衝擊,部分服務業因景氣衰退而致勞動需求減少。

圖十四、服務業受僱員工人數年成長率與循環趨勢,2020年1月~2021年7月

資料來源:循環趨勢自商研院景氣預測小組;年成長率為作者計算自行政院主計總處公佈GDP統計。

(三) 落後指標系列

本系統落後指標包括: 菸酒實質消費、衣著鞋襪及服飾用品實質消費、傢具設備及家務維護實質消費,與失業給付初次認定受理件數等4個子指標。落後指標可做為觀察判定一個循環是否結束之參考。另失業給付初次認定受理件數也是景氣循環研究中,典型的落後指標可做為領先指標的領先指標個案。本文分析從略。

參、 景氣概況與政策蘊涵(Policy implications)

1. 台灣整體經濟處於景氣循環復甦階段,唯受疫情再起衝擊,造成部門與產業不均衡復甦,並因防疫警戒(三級與二級)阻斷相當程度移動性,致市場局部陷入衰退。

2. 國際疫情肆虐,國內衝擊差異,韌性有別。台灣經濟外熱內冷,商品出口暢旺,服務貿易首度轉虧為盈;民間投資熱絡,消費相對低迷。製造業一枝獨秀,資通訊與電子產業獨領風騷;服務業步入衰退,尤以觀光旅宿餐飲為甚。不同部門與業別業態的就業相對慘遭不同命運。

3. 疫情衝擊加深加強了對經濟數位化與數位轉型的挑戰,以及政府「制定政策」效能的考驗。面對不均衡復甦,傳統一般的財政與金融政策因應較前不易獲得救衰效果;面對病毒變種引發的高度不確定性風險,更需更彈性與迅速的應變作為。

4. 建議如下:

(1) 改採廣泛作用的「替代移動性」作為,建置可供廣大中小型企業共享的跨域、跨業、甚至跨境的系統整合智慧化電商平臺,讓無接觸與遠距交易、服務與消費更包容性與普及化,亦可加速數位經濟基礎建設的發展。

精進與精準的量身訂做「制定政策」(tailor policy),發揮對企業與勞工做適所、適時、適需的輔導與支持作用。